医療法人設立

はじめに

はじめに

株式会社などの営利法人を設立する場合と異なり、医療法人を設立するには、都道府県知事の認可が必要です(医療法44条1項)。また、医療法人の設立受付けは年に2回しかありません。すなわち、いつでも設立したい時期に設立することは不可能です。

医療法人の設立に際して提出する書類は多岐にわたります。また、定款又は寄附行為を作成する事(法定記載要件があります)、厚生労働省が定めている構造基準、人員配置基準(省令)をクリアする必要もあります。事前の準備が不可欠となります。

なお、病院又は診療所を開設する事と医療法人を設立することは別の問題です。医療法人を設立しなくても、病院又は診療所を開設することは可能です。もっとも現在の多くは医療法人を設立して、併せて病院又は診療所を開設しています。このような実情からみると、病院又は診療所の開設を考えていらっしゃる方は医療法人も設立することが一般的です。

▼ 医療療法人の種類 ▼ 医療法人の組織体系 ▼ 医療法人の業務(医療法42条)

▼ 病院と診療所の違い ▼ 医療法人のメリット(抜粋) ▼ 設立の手続き(神奈川県の場合)

▼ 医療法人設立までの流れ ▼ 設立認可申請書類について ▼ 当事務所に依頼するメリット

医療法人の種類

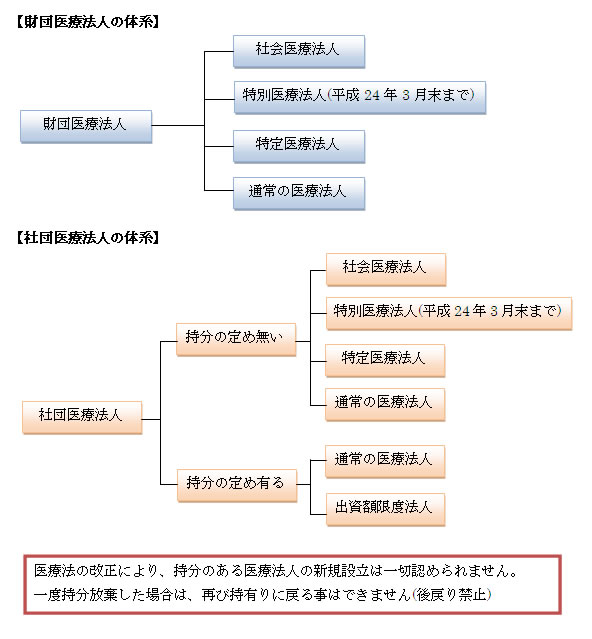

医療法人には、大きくわけて2種類あります。財団医療法人と社団医療法人です。

| 財団医療法人 | 一定の目的に資するため財産を寄付することにより設立された医療法人。 理事会・評議員会が設置される。社員総会は無い |

| 社団医療法人 | 社員が出資することにより設立された医療法人。 社員総会・理事会が設置される。現在の圧倒的多数の設立形態 |

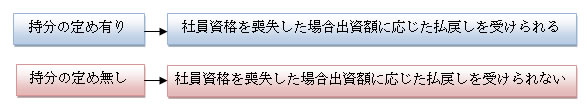

社団医療法人は、さらに細かく分類されます。

※出資額に応じた割合であり、出資額そのものではありません。出資当時より医療法人の財産規模が大きくなった場合は、多額の払戻しが発生する場合があります。注意が必要です。今後特に大きな問題に発展する可能性があります。早急に何らかの対応を行う必要があると考えられます。

⇒医療法人の払戻しに関する詳細はコチラ

医療法人の組織体系

医療法人の組織体系は、財団医療法人・社団医療法人それぞれ同じような構成となります。もっとも社団医療法人は、持分があることから、財団医療法人とは異なる組織体系があります。

医療法人の業務(医療法42条)

医療法人が行う事ができる業務は、大きくわけて本来業務、附帯業務、収益業務、付随業務の4つに分類されます。

| 本来業務… | 病院、診療所、介護老人保険施設などの運営 |

| 附帯業務… | 本来業務に支障のない範囲において、医療関係者の養成または再教育、社会福祉業務の一部。なお、定款又は寄付行為に定める必要があります。 |

| 収益業務… | 付随業務に該当しない限り行うことはできません。昨今、収益事業を行うことの出来る医療法人の範囲が拡大されています。 |

| 付随業務… | 開設している病院、診療所等の業務の一部として、またはこれに付随する業務。定款又は寄付行為に定めなくても当然に行うことができます。具体的としては、病院内の駐車場運営、売店などです。 |

病院と診療所の違い

病院又は診療所とは、いずれも医師または歯科医師が公衆又は不特定多数のために医業又は歯科医業を行う場所です(医療法1条の5)。

| 病院 | 20名以上の患者を入院させるための施設 |

| 診療所 | 入院施設を有しないか、または19名以下の患者を入院させるための施設を有する施設 |

医療法人のメリット(抜粋)

医師、歯科医師が医療法人を設立することなく、個人で病院等を開設することは当然に可能です。医療法人以外の場合は、開設後に届出る必要があります。医療法人にすることによって幾つかのメリットがあります。

| 医師、歯科医師の個人資産と病院の運営のための財産を分離することが可能となります。経営と家計を分離することにより、会計の透明性を確保できます。 | |

| 医療法人においては、病院等の債権者は、医療法人の財産のみが引当てとなります。医師、歯科医師は自己の財産まで請求されることはありません。 | |

| 医療機関債が発行可能となります。 | |

| 合併・組織再編などを行うことができます。 |

設立の手続き(神奈川県の場合)

個人開設の医師又は歯科医師が医療法人を設立するためには、医療法に基づいて次の手続きをすることが必要です。

| 神奈川県知事又は横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の各市長に設立認可申請を行い、その認可を受ける。(医療法第44条) | |

| 認可を受けた後、法務局に設立登記。(医療法第43条第1項) | |

| 登記完了後、遅滞なく医療法人設立登記完了届を神奈川県知事又は横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の各市長あてに提出(医療法施行令第5条の12) | |

| 登記完了後、速やかに診療所開設許可申請書を提出し、入院設備を有する場合は病床設置許可申請書及び構造設備使用許可申請書を診療所所在地の保健所に提出し、許可を受ける。(医療法第7条、第27条)

なお、入院設備を有する場合は、他に手続きが必要な場合があり。 |

|

| 開設届を診療所所在地の保健所に提出。(医療法施行令第4条の2) | |

| 保険医療機関の指定を受ける場合は関東信越厚生局神奈川事務所で手続を行う。 |

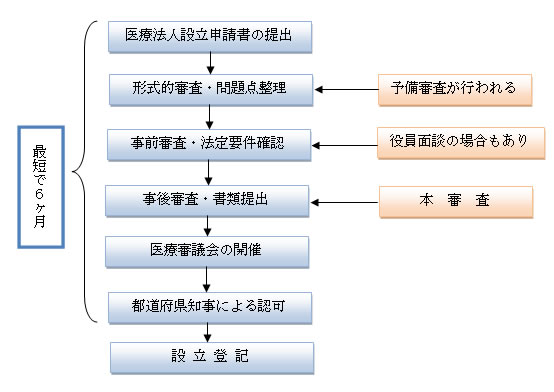

医療法人設立までの流れ

医療法人の設立を行う場合は、いきなり申請を行うのではなく、事前審査・事後審査が行われるのが一般的です。場合によっては、院長などに対しての面談が開催される場合もあります。慎重な手続きにより審査が行われます。大まかな流れは下記の通りです。都道府県により若干異なる場合もあります

※申請書の提出から認可までは、6か月の時間が必要となります。

※申請書の提出する機関は決まっています。年2回です。いつでも申請出来ないので注意が必要。

※申請について、厚生労働省令の要件に該当する場合には、開設の許可をしなければなりません(医療法7条4項)。医療計画の推進のために特に必要があれば、医療審議会の意見により、開設、病床数の増加について勧告できます(医療法30条の11)

勧告には法的な拘束力はありません。よって勧告に従わない場合であっても、病院開設に不許可にすることはできません。ただし、不利益が生じる場合あり。

⇒具体的な不利益に関する事項はコチラ

設立認可申請書類について

| (1) | 医療法人を設立しようとする場合は、「医療法人設立認可申請書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて設立代表者名で、神奈川県知事あて申請することが必要です。 |

| (2) | 添付書類 |

|

|

| (3) | 社員・役員に関する注意事項 |

| 原則として、拠出(寄附)は1名以上、社員は4名以上とし、役員については、医療法人と関係のある特定の営利法人の役員と兼務できません。 | |

| (4) | 不動産等を拠出(寄附)される場合の注意 |

| 土地・建物等を拠出(寄附)される場合には、これを基本財産とすることが望まれます。 |

当事務所に依頼するメリット

医療法人を設立するには、医療法の手続きに従う必要があります。会社などの営利法人と異なり設立できるチャンスは年に2回しかありません。書類の不備があった場合には、設立が半年先に延びることになります。準備の段階から慎重に進める必要があります。提出書類も多くあり、ご自身で全てを完璧に準備することは困難と言えます。

また、設立後も行政機関に対する対応、日常の雑務などもあり、診療行為を行って更に雑務を行うのは時間的・精神的に困難と言えます。お医者様に変わって、日々の雑務(社員総会・理事会の運営助言など)を行う存在があれば、診療に専念することができます。手続きに精通した者に任せることで、複雑な事務手続き、書類の作成から解放されます。富山綜合法務事務所は、医療に専念できる環境をご提供致します。設立手続きは入り口にすぎません。設立許可が下りてからが本当のスタートです。

当事務所の強みは、設立手続きに限定されることなく、設立後において威力を発揮します。社員総会の議事進行、医療法に基づいた医療法人の運営助言、対外的に折衝、資金調、MS法人(メディカルサービス法人)を活用して総合的な医療法人の舵取り、M&A(合併・買収)などの戦略立案についてアドバイスを行います。

※行政書士資格の無い第三者が、本人を代理して許認可の申請を行うことは

法律で禁止されています。

| ↑上へ |